(通讯员:刘桂菲)桂林航天工业学院校团委社团部党史学习实践团队于7月13日深入桂林市灌阳县,开展了一场以“沉浸式调研+深度化实践”为主题的党史学习活动。团队不仅重访湘江战役新圩阻击战核心遗址,更通过实地走访、口述史采集、专题研讨等形式,深入挖掘湘江战役中的红色故事,让党史学习教育走深走实,将红色记忆转化为新时代青年的精神滋养与责任担当。

触摸战地温情,感悟医者担当 在下立湾战地救护所旧址,斑驳的墙面上仍留存着当年的血迹与弹痕。队员们驻足凝视,认真记录每一处历史痕迹——"这些绷带的印记,说明他们或许曾将纱布反复使用到完全破损。面对这布满沧桑的墙壁与陈旧痕迹,队员们早已不是单纯的参观者。他们细致记录建筑结构与遗留印记,翻阅地方志料,还向当地文史专家和村民多方求证,只为还原1934年医护人员在枪林弹雨中救治伤员的真实场景,以及他们所面临的极端困境。这座始建于清道光四年的建筑,在1934年湘江战役新圩阻击战中曾作为红五师的战地救护所,见证了无数红军伤员在此接受救治的艰难历程。

斑驳的墙壁、陈旧的医疗器械痕迹,无声诉说着当年医护人员在枪林弹雨中救死扶伤的场景。队员们仿佛透过时光,看到了革命战士强忍伤痛、医护人员彻夜忙碌的画面,深刻体会到战争年代医者的责任与担当。而在红五师指挥所,队员们仔细研究复刻的作战地图,结合史料分析当年指挥员在绝境中运筹帷幄、决策阻击的战略战术,相当于上了一堂生动的"现场军事历史课"。

图为实践团队队员在观看当时下立湾战地救护所旧址建立过程。罗国立 供图

缅怀英烈忠魂,传承不屈精神

在红三十四师烈士墓园,苍松翠柏环绕,纪念碑庄严肃穆。团队成员怀着崇敬的心情向烈士纪念碑敬献花篮,鞠躬默哀,缅怀在湘江战役中牺牲的红三十四师英烈。成员们分组走访了周边村落,寻找并采访了多位见证者后代或长期研究当地历史的老者。“听爷爷们讲他父亲目睹红军战士英勇阻击、最后时刻高喊口号跳下酒海井的故事,那份震撼远超书本描述。聆听着英烈们的事迹,队员们纷纷表示,要铭记历史,传承英烈们“为了信仰不惜牺牲”的不屈精神,以实际行动告慰先烈。

图为实践团队队员在与老人交流,传承旧址故事。罗国立 供图

回溯战斗决策,体会运筹帷幄 红五师指挥所旧址。这里曾是新圩阻击战期间红五师指挥作战的核心场所,简陋的房间内,作战地图的痕迹依稀可见,仿佛能看到当年指挥员们在此分析战局、部署兵力的紧张场景。通过讲解员的介绍,队员们详细了解了红五师在新圩阻击战中如何凭借顽强意志阻击敌人,为中央红军抢渡湘江争取时间的战斗历程,深刻感受到革命先辈在绝境中运筹帷幄、奋勇抗敌的智慧与勇气。

重走战斗现场,感悟英雄气概 走进新圩阻击战旧址,这片曾硝烟弥漫的土地如今已恢复宁静,但每一寸土壤都浸润着红军战士的鲜血。1934年11月27日至12月1日,红三军团在此与国民党军展开激战,红军战士以血肉之躯筑起防线,为中央红军渡江赢得了宝贵时间。队员们沿着战场遗址行走,触摸着历经战火洗礼的墙体,听着当地老人讲述当年的战斗故事,仿佛置身于那场惊心动魄的阻击战中,深切体会到红军战士“向死而生”的英雄气概。

图为实践团队队员在观看实践团队观看新圩阻击战场景。罗国立 供图

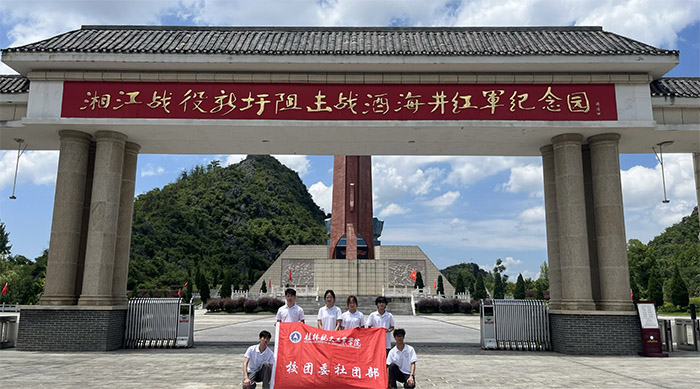

铭记悲壮历史,汲取前行力量 实践活动的最后一站,团队带着数日调研、访谈和实践的成果,再次汇聚在湘江战役新圩阻击战酒海井红军纪念园。在烈士名录墙前,队员们不再是匆匆过客。他们驻足默读英烈姓名,对照着几日来挖掘到的零星故事,尝试将名字与事迹对应,让历史变得更加具象和可感。参观展厅时,大家带着问题意识,结合实地见闻,对“革命理想高于天”的内涵有了更深刻的、源于实践的理解。通过参观展厅内的历史文物和影像资料,大家更加深刻地理解了“革命理想高于天”的内涵。团队成员在此合影留念,誓言要将先烈们的精神传承下去,以青春之力续写时代华章。

图为实践团队在湘江战役新圩阻击战酒海井红军纪念园合影。罗国立 供图

“这次灌阳之行,实践团队在五个红色点位的走访中,重温了湘江战役的悲壮历史,深刻感悟了红军战士的坚定信念与牺牲精神。队员们表示:我们不只是‘看’历史,更是去‘触摸’、‘聆听’、‘模拟’和‘守护’历史。”通过深度调研、抢救记忆、情境实践和志愿服务,桂航的青年学子们将书本上的红色故事转化为脚下沾满泥土的实践认知,深刻体悟了湘江战役的悲壮与红军精神的伟大。他们誓言,将把这份在实践熔炉中淬炼出的信仰力量和责任担当,融入未来的学习与奋斗中,用实际行动传承红色基因,在新征程上贡献青春智慧与力量。