抗日战争时期,中国大地上出现了一股极具影响力的社会潮流——到延安去!中国社会各阶层迫切希望找到一条能真正实现民族独立和救亡图存的道路,而延安作为敌后抗战的重要根据地,成为许多人心中“坚持抗战”的象征。7月12日,西安科技大学马克思主义学院与安全学院联合组建的“薪火红言、笃行报国”实践团,从西安八路军办事处启程,踏上“再去延安”的红色实践之旅。88年前,3万余名知识青年冲破层层封锁奔赴延安,用青春书写救亡图存的史诗;如今,新时代青年循着先辈足迹,在历史现场解码那份穿越时空的信仰力量。

跨越88载的青春接力:实践团重走延安路,探寻信仰之源 12日,实践团首站探访西安八路军办事处。这座灰墙瓦院曾是爱国青年奔赴延安的“红色桥梁”,周恩来等先辈在此搭建起通往革命圣地的通道。实践团在此聆听留德博士陈康白、女实业家沈红等先辈奔赴延安的故事,情景剧《青年抉择》再现了抗战青年“为祖国人民幸福而奋斗”的初心。在西安事变纪念馆,成员们重走“扣蒋”路线,通过全息投影沉浸式感悟“兄弟阋于墙外御其侮”的家国情怀。

实践团在西安八路军办事处纪念馆聆听留德博士陈康白、女实业家沈红等先辈奔赴延安的故事。董金涛 供图

13日上午,安吴青训班旧址的“三节课”训言触动人心,这里作为“青年干部黄埔军校”,曾为延安输送大批热血青年。当日最后一站照金薛家寨,成员们攀爬崖壁栈道,在兵工厂遗址前体悟“革命理想高于天”的真谛。

从1937年3万知识青年突破封锁奔赴延安,到新时代青年“再去延安”,跨越88年的精神接力,让红色基因在笃行报国中生生不息。正如实践团成员所言:“我们接过的不仅是历史火炬,更是为中国式现代化挺膺担当的青春使命。”

先辈奠基映未来 “日月点燃烛火,红星照耀中国”7月14日上午,实践团走进陕甘边革命根据地照金纪念馆。刘志丹、谢子长、习仲勋三位先辈的巍峨雕塑前,成员们开展“红星照耀”主题宣讲,缅怀先烈,激扬报国热情。在讲解员引导下,大家深入了解根据地从建立到在战火中顽强发展的历程,感悟老一辈革命家不畏艰苦、以家国利益为先的革命精神。成员们表示,将传承开拓创新精神,为民族复兴不懈奋斗。

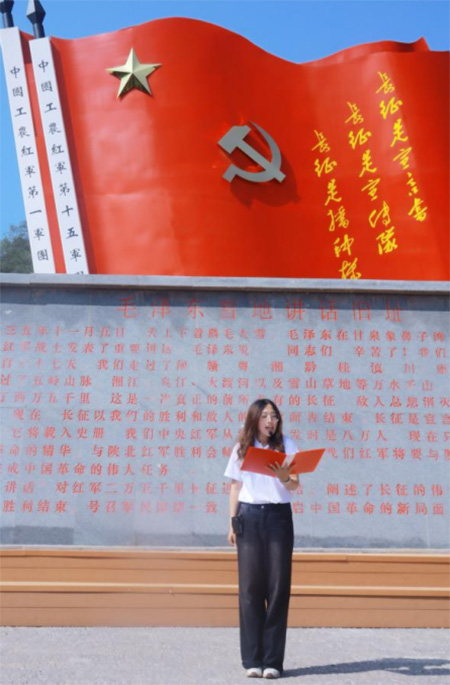

实践团成员杨盈在照金革命纪念馆进行“红星照耀”主题宣讲。董金涛 供图

当日下午,实践团抵达洛川会议旧址。窑洞土墙“巩固发展统一战线”的标语醒目,朴素的会议厅内,革命将领照片诉说着会议的庄严。成员们了解到,洛川会议通过的《抗日救国十大纲领》及“全面抗战”“持久战”等战略,为抗战胜利奠定基础,其精神激励着新时代青年增爱国心、添报国志。

7月15日,实践团来到直罗镇战役纪念馆。在烈士陵园,成员们列队鞠躬缅怀先烈,两名代表朗诵讲述中国发展成就,告慰先烈。馆内,1935年直罗镇战役的历史铺展眼前,此战利用地形设伏、领导人英明指挥及群众支援,成为“革命大本营放在西北的奠基礼”。最后,成员们分组制作《上兵伐谋》沙盘,还原战役关键场景,深化对革命智慧的理解。

实践团成员谢鹏昊、李丹阳在直罗镇战役烈士陵园朗诵。董金涛 供图

风雪回响与圣地荣光 16日上午,实践团抵达甘泉雪地讲话旧址,简朴院落中,窑洞静静矗立,讲解员重现了毛主席在严寒中擘画革命方向的场景,诠释“长征是宣言书、宣传队、播种机”的深刻内涵。成员们以象鼻子湾风雪、陈友才草鞋等故事为引,讲述长征中沼泽护电台、泸定桥冲锋等壮举,对比新时代青年模范刘稳高的实干事迹,深刻体悟“革命理想高于天”的信仰力量。

实践团在甘泉雪地讲话旧址聆听象鼻子湾风雪、陈友才草鞋等故事。董金涛 供图

实践团成员李丹阳在甘泉雪地讲话旧址进行主题演讲。董金涛 供图

离开雪地讲话旧址,实践团走进甘泉八千里豆腐干厂。从革命年代的“行军干粮”到如今带动乡村振兴的特色产品,现代化生产线见证着红色产业的蜕变。成员们感受到,从为群众谋解放到为百姓创增收,变的是时代任务,不变的是为人民幸福奋斗的初心。

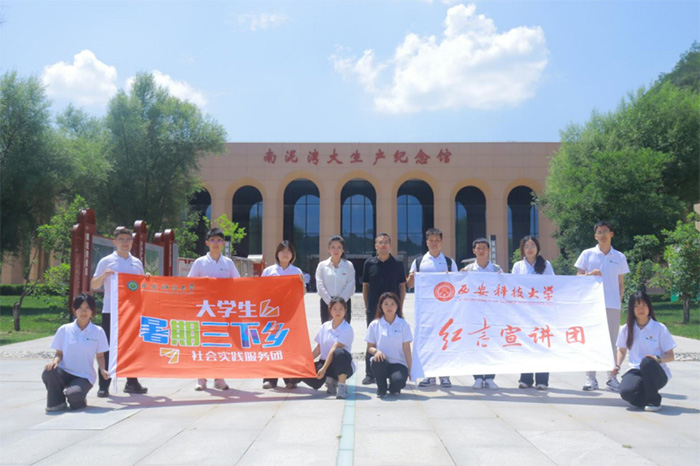

17日,实践团奔赴革命圣地延安,首站探访南泥湾大生产纪念馆。锈迹斑斑的农具、泛黄的纺车,诉说着359旅“背枪上战场,荷锄到田庄”的壮举,26万亩开荒、900万斤年产量的成就,让成员们深切感悟“自己动手、丰衣足食”的大生产精神,集体朗诵《南泥湾:抗战精神的不朽丰碑》,传承奋斗基因。

实践团在南泥湾合唱《我和我的祖国》。董金涛 供图

夜幕下,红色主题秀《延安延安》通过360度旋转舞台与全息投影,再现红军战士的誓言、知识青年的抉择,《黄河大合唱》旋律响起时,成员们热泪盈眶。当巨型五角星从穹顶升起,信仰的力量穿透时空,激励着新时代青年接续奋斗。

从甘泉的风雪回响到延安的圣地荣光,红色薪火在实践中流转,报国初心于传承中闪耀。

延安!延安!魂牵梦萦的圣地,信仰燃起的火炬! 7月18日,实践团开启第七站行程,来到延安革命纪念馆。宝塔山下,晨曦破雾,序厅中毛泽东身着中山装的塑像浩气凌霄。成员们在讲解员带领下,沿“红军长征落脚点—抗日战争出发点—夺取全国胜利”的历史主轴,依次参观“伟大历程”“辉煌业绩”“精神谱系”三大板块。在《论持久战》手稿复制件前,泛黄纸页与遒劲笔力间,“兵民是胜利之本”的战略智慧让成员们深刻体会到革命理论对现实的指引力量。

实践团在延安革命纪念馆聆听讲解员介绍党的伟大历程。董金涛 供图

随后,实践团走进王家坪革命旧址。静卧延河之畔的土墙小院,曾是中共中央军委和八路军总部驻地。成员们沿军委作战室的斑驳长桌缓步前行,遥想毛主席灯下草拟电文的场景;驻足旧居窗前,半盏油灯仍似星火闪烁。青春与历史在此对视,先辈以窑洞为营、山河为卷的奋斗历程,让成员们更加坚定了“把延安风骨写进能源报国实践”的信念。

7月19日,实践团探访枣园与杨家岭革命旧址。枣园曾是中共中央书记处驻地,毛主席、周总理等老一辈革命家在此居住期间,指挥了抗日战争和解放战争的关键阶段。走进先辈们居住的窑洞,简陋的土炕、斑驳的桌椅间,“自己动手、丰衣足食”的自力更生精神扑面而来。张思德同志在平凡中坚守初心、用生命诠释为人民服务真谛的事迹,让成员们深受触动,纷纷表示要延续这份“窑洞精神”。

实践团在枣园革命旧址学习革命先辈“自己动手、丰衣足食”的自力更生精神。董金涛 供图

杨家岭革命旧址见证了党的七大和延安文艺座谈会的召开。走进七大礼堂,“同心同德”“在毛泽东的旗帜下胜利前进”的标语格外醒目。成员们了解到,正是这次会议确立了毛泽东思想为党的指导思想,为新民主主义革命胜利筑牢思想根基。延安文艺座谈会明确的“文艺为人民大众、为工农兵服务”方向,更让大家领悟到文艺凝聚军民力量的强大作用。实践团成员表示,延安精神中“坚定正确的政治方向”“全心全意为人民服务”等内涵,将成为新时代青年砥砺前行的灯塔。

7月20日,实践团登上宝塔山,开启第九站行程。“巍巍宝塔山,滚滚延河水”,成员们俯瞰山河壮阔,感受革命圣地的变迁。在宝塔下,宣讲团进行《宝塔山下的誓言》主题宣讲,青春的报国誓言在山间回荡。随后,实践团来到延安县委县政府旧址,简朴的窑洞诉说着当年共产党人“马背上办公”“炕头开会议”的务实作风。全体党员在此面向党旗宣誓,誓言与“延安县同志们的精神”交相辉映。

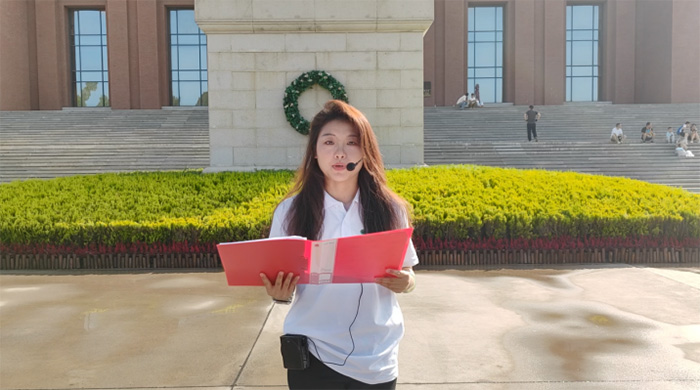

实践团成员詹诺妍在宝塔山进行《宝塔山下的誓言》主题宣讲。董金涛 供图

21日,实践团抵达延安行最后一站,桥儿沟革命旧址,这里曾是党的六届六中全会召开地和鲁迅艺术文学院所在地。毛泽东同志在此提出“马克思主义中国化”命题,为革命理论扎根中国土壤指明方向。成员们在陕北版画体验馆亲手刻印,感受革命年代知识青年“笔墨作刀枪”的爱国情怀,随后齐声高唱《歌唱祖国》,用歌声传递对党的热爱与报国豪情。

从西安八路军办事处的启程,到桥儿沟旧址的《歌唱祖国》歌声回荡,西安科技大学“薪火红言、笃行报国”实践团的延安之行画上句点。十天行程,跨越八百里秦川,探访十余处红色地标,从青年奔赴延安的“出发地”到革命圣地的“精神殿堂”,实践团用脚步丈量历史,以心灵对话先辈,完成了一场跨越88年的青春接力。88年前,3万知识青年冲破封锁奔赴延安,为救亡图存点燃信仰火炬;今日,新时代青年循着足迹“再去延安”,在雪地讲话旧址聆听风雪中的信念回响,在南泥湾感悟自力更生的奋斗密码,在宝塔山下立下报国誓言。从《论持久战》的战略智慧到“为人民服务”的初心坚守,从大生产运动的实干精神到马克思主义中国化的理论光芒,延安精神的内核在实践中愈发清晰——那是“坚定正确的政治方向”的指引,是“自力更生、艰苦奋斗”的底色,更是“全心全意为人民服务”的永恒追求。行程虽毕,传承永续。实践团成员带回的不仅是红色记忆,更是融入血脉的精神基因。正如延安的宝塔山始终矗立,延安精神永远是青年前行的灯塔。新时代的青年,必将以此次实践为起点,把“坚定信仰”化为“笃行实干”,让“红色薪火”照亮“强国之路”,在中国式现代化的征程中,续写属于这一代人的“青春史诗”。

实践团在南泥湾大生产纪念馆前合影留念。董金涛 供图

延安再见,初心不改;征程再启,使命必达。这,便是对“到延安去”最好的时代应答。